日本が誇るショーファードリブン「センチュリー」は、半世紀以上にわたって日本の最高級を守り続けてきた。今回はそんなセンチュリーの中でもV12気筒を誇った2代目を中心に、センチュリーが守り続けるおもてなしの精神を学んでいこう。

文:佐々木 亘/写真:トヨタ

■30年積み上げた歴史を次の20年で昇華させる

初代センチュリーは1967年から1997年まで、約30年間製造されていた。その間フルモデルチェンジは行われず、愚直に本物の高級車とは何か、日本らしい最高級は何かを問い続けていたのだ。

その問いに対する一つの答えが、1997年に誕生した2代目センチュリーである。初代のデザインテイストを踏襲しながらも、中身は全くの別物と言っていいほど、進化しているのだ。革新と熟成が、ここに極まった。

センチュリーに与えられた使命は、「大切な方を大切にお運びする」こと。この使命を達成するために練り上げられた「おもてなし」の数々は、今もなお、伝説として語り継がれている。

■車は乗る方の「背景」

現行の3代目センチュリーも、もちろん良いデザインなのだが、初代からキープコンセプトで創造された2代目センチュリーのデザインが馴染み深い。

そもそもセンチュリーのデザインコンセプトは「車が乗る人よりも自らを主張しないこと」にある。

クルマはあくまで背景であり、人を引き立てるものというのが、センチュリーの立ち位置。余計な丸みをそぎ落とし、最大7層にも及ぶ多回塗りを施したボディ表面は、周囲の光を歪みなく映りこませ、自然な輝きをそえている。

またアルミドアフレームは、乗る人の姿を縁取る「額縁」であり、色艶・質感・断面の形状までこだわり尽くした。あくまでも人が主役であるというのが、センチュリーが最初に始めるおもてなしだ。

一目でセンチュリーとわかるデザインだが、主張しすぎないからぼんやりとしか印象に残らない。華麗すぎるデザインの妙が、センチュリーにはある。

記事リンク

前の記事

「トヨタはF1に復帰するんですか?」 モリゾウさんに直撃インタビュー 聖光寺でのトヨタ交通安全祈願に密着

次の記事

モリゾウさんがセンチュリーGRMNでパレードラン!! 2500円のチケットで走った2周が凄かった!

■しつらいが生み出す特別な機能

センチュリーのあり方を表す言葉に「しつらい」というものがある。調度・支度などと言い換えられるこの言葉は、日本の最高級を体現するセンチュリーにピッタリの言葉だ。

センチュリーの象徴である鳳凰マークは、工匠による手掘りである。車室内に入ると目を引く本木目の美しいパネルは、寸分の違いもない木目合わせまで行われているのだ。本革シートやコンソールを加えて、これらすべてが「工芸品」である。

また走りに対しても、他車が提供できない滑らかさやゆとりがしつらえてある。

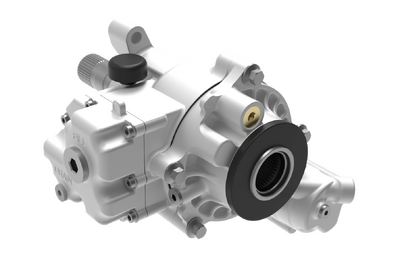

V12エンジンは各気筒の爆発間隔が短いため、トルク変動が小さく、加速感に滑らかさが加わっていく。また、往復運動部品では究極のバランスをとることが可能であり、アイドリング振動も極めて小さく、低速走行でも、もちろん高速走行でも快適な乗り心地が生まれるのだ。

そして、空を行く心地と称された乗り心地を実現するのは、スカイフック理論(路面の凹凸から受ける力に対して、車輪だけを上下動させ、ボディを空から吊り下げたように水平に保つ考え)に基づくセミアクティブコントロールシステムを採用したエアサスペンション。

柔らかい乗り心地だけでなく、ロードノイズの低減にも一役買っている。

音に関しても、センチュリーは独特の追求を続けた。物理的な静けさはもちろんあるが、どうしても消えないノイズに関しては、抑えるのではなく発生源まで遡って調整する。完全遮音ではなく、耳障りではない静寂を楽しむのも、日本人的な考え方だと思うのだ。

現在も続くセンチュリーの「おもてなし」や「しつらえ」は、調和を大切にする日本独特の感性であり、日本人にしかできないものの作り方だと思う。センチュリーは次世代にも、日本人の崇高な感覚を、伝え続けていくはずだ。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。

![[カーオーディオ 逸品探究]本格サウンドを気軽に楽しめる新機軸ブランド「PLUG&PLAY」の魅力に迫る!](/uploads/images/20240804/be59edbacd61bd6c67.jpg)